佐藤:経済産業省の「DXレポート」にある通り、国内企業の基幹システムが老朽化し、その維持すら困難な状況がDX推進の阻害要因となっていることは事実としてありますが、そもそも何のためにDXを推進するのか。デジタル化により業務を効率化する、改善するというレベルではなく、社内外のさまざまなデータを活用し、経営の迅速な意思決定のもとでスピーディに新しい事業やサービスを生み出していく「ビジネス変革」にこそ、DXは大きな意義を持ちます。

ビジネス変革の観点でレガシーシステムを刷新すべき理由は、システムの老朽化がデータ活用のスピードにブレーキをかけ、個別最適によりサイロ化したシステム間のデータ不整合や品質の劣化が、部門横断でのデータ活用の障壁になっているからです。システムは「器」に過ぎず、そこから新たな価値を生み出すためには、データという経営資源を最大限に活かすことができる組織や体制、そして環境が必要となります。

佐藤:データ活用とは、「データに基づき、意思決定を行い、アクションにつなげていくこと」です。意思決定やアクションは非常に重要な行為を行う起点となるため、エビデンスとなるデータのマネジメントはとても重要となります。データの品質によっては、誤った意思決定やアクションにつながりかねないからです。しかし、データを経営資源として認識している日本企業の経営者は、まだまだ少数派といえます。

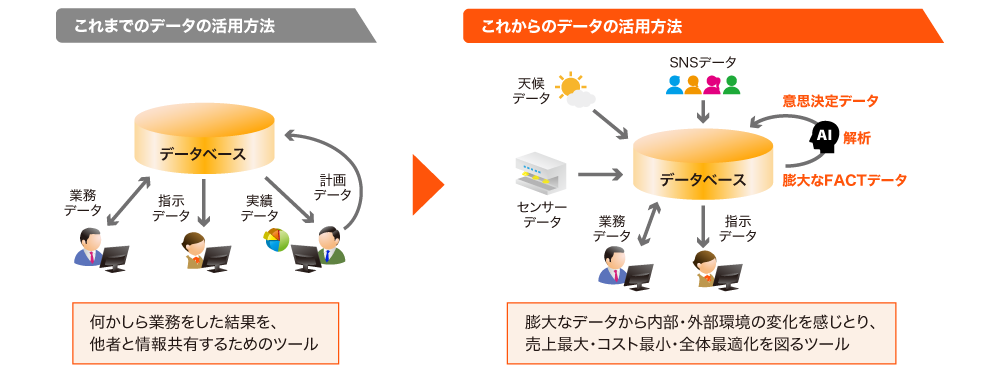

企業にとってデータが重要な経営資源であることが十分に理解されないまま、日々の業務で生まれる膨大なデータを統制もせず、データが拡散している状況が問題なのです。データを活用するための「組織」としての観点が、従来の企業経営では抜け落ちているのではないでしょうか。しかし「モノからコト」へ、産業のサービス化が進む中、データを経営資源として考えざるを得ない状況になってきました。「ビジネスの副産物」から「ビジネスのトリガー」へ、データのビジネス上の価値も大きく変化してきています。

「モノからコト」へ、産業のサービスの進展でデータの価値も大きく変化

佐藤:経営者の中には、「データは情報システム部門に任せておけばいい」といった誤った認識を持っている方もいらっしゃいます。基本的には、「どのようなデータが必要か」、「品質のレベルをどう確保するのか」などは経営や事業部門が決めるべきもので、情報システム部門は経営や事業部門のニーズに応える仕組みを考え、運用する役割を担います。

企業にとってデータがヒト、モノ、カネと同様に重要な経営資源である以上、社外を含めて、組織や事業を含めて横断的に正しく、迅速かつ有効に使われるよう、その管理方法や品質レベル、活用ルールを定めなければなりません。重要なのは、ルールや体制を整備して終わりではなく、むしろそこが始まりだということです。組織として永続的にデータの統制を維持するために、人材育成を含むさまざまな活動と、それらを支える仕組みが求められます。この活動と仕組みを「データマネジメント」と呼びます。シンプルに言えば、「データを価値ある経営資源として使い続けるためのサイクルを確立する」ということです。

佐藤:部門の枠を超え、意思決定のためのエビデンスとしてデータを活用するために、関係者間で「データの意味や構造、関係性」を共有しておくことが大切です。そのデータがどんなロジックに基づいて成り立っているのか、この共通認識がないとデータをあらゆる角度から分析することができません。データ活用の第一歩は、データの意味を知ることから始まります。データの意味は、コンピュータでは判別が難しいことから、当社もデータ活用のコンサルティングを行う際には事業部門にヒヤリングを行い、データを整理していきます。

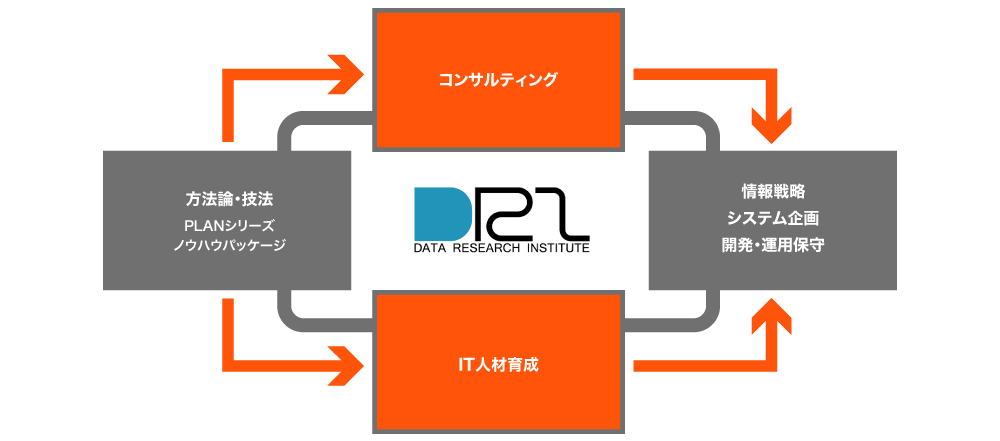

データ総研は1985年創業以来、企業活動に貢献するためにはデータの姿がどうあるべきか、どう維持し活用すべきかを追究し続け、「データマネジメント技術・ノウハウ」を体系化してきました。35年にわたるコンサルティングの経験と方法論に基づき、診断・評価から組織や役割・プロセスの設計、エンタープライズ規模でのデータの地図(データモデル)の設計、データの意味定義などをユーザと共有するためのメタ構造設計、データマネジメント業務を行う人材の育成など、データマネジメント実践によるデータの資産価値向上をトータルでサポートしています。

評価・診断から組織や役割・プロセスの設計、人材育成までをトータルサポート

佐藤:基本的には、データマネジメントの役割に変化はありません。しかし、データ活用の観点では、分析対象となるデータの広がりに新たな課題が生まれています。構造化データだけでなく、非構造化データも含め、多種多様かつ膨大な量のデータの中から必要なデータを特定し収集する作業だけでも大変です。またデジタル時代では、データ活用にもビジネスの変化に応えるスピードが求められます。膨大なデータを効率的に収集し、データを必要な時にすぐに活用できる環境の実現は、従来型の技術では困難です。そこで、当社が着目したのが「データ仮想化」です。

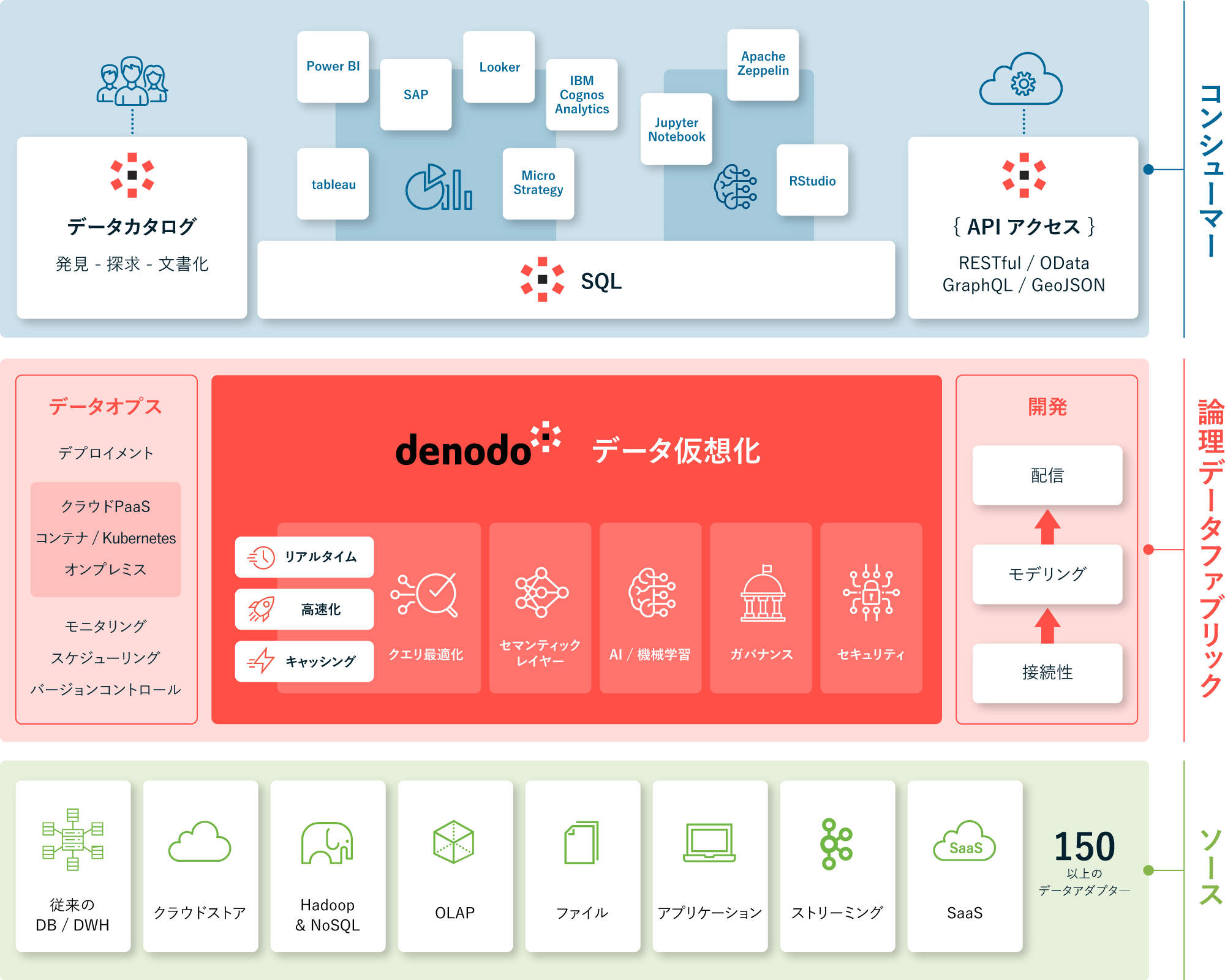

通常、ETL(抽出、変換・加工、格納)と呼ばれる処理で、複数のデータソースからデータをコピーし、必要な変換・加工を行い、統合システムにデータを保管します。データ仮想化は、データを物理的に動かすのではなく、データをそれぞれのデータソースに置いたまま、1つの大きな論理データウェアハウスへリアルタイムでアクセスし、データを透過的に利用することができます。ユーザは各データの場所や形式を意識することなく、あたかも単一のデータであるかのように扱うことが可能です。

佐藤:データマネジメントの観点では、Denodoに注目する理由がいくつかあります。1つ目は、データ仮想化の中核となる論理データウェアハウスによって、さまざまなシステムで管理されているデータをコピーすることなく、1つのデータソースをそのままで、接続や結合が容易で、用途に応じて幅広くデータ活用できるという点です。これにより、データをエビデンスとして活用していくことができます。そして2つ目に、データを整理し定義したルールのもとで、仮想ビューを使ってすぐにデータを可視化できることです。さらに、データの品質は管理を怠ると劣化していきます。データカタログによりデータの品質を保持するために共有すべき情報を一元管理できるというのが3つ目になります。さらに、Denodoは、コーポレートポリシーなどのガバナンスを効かせて、ロールベースでの権限管理やアクセス制限も可能となるなど、セキュリティに配慮されていることも注目すべき点です。

これらのポイントを含めて、Denodoはデータ活用に必要な機能を網羅されている点が大きな強みです。世の中にある多くの分析ツールを苦労してつなぎ合わせる必要はありません。またDWHやBIに豊富な実績とノウハウを有するソリューションベンダーの株式会社ジールがDenodoを取り扱うことで、Denodoを使ったデータ活用における技術支援が可能になる点も、効果的なデータマネジメントを推進できると考えています。

データ仮想化により、データを物理的に動かさずに活用ができる「Denodo」

佐藤:基本的には、データマネジメントの役割に変化はありません。しかし、データ活用の観点では、分析対象となるデータの広がりに新たな課題が生まれています。構造化データだけでなく、非構造化データも含め、多種多様かつ膨大な量のデータの中から必要なデータを特定し収集する作業だけでも大変です。またデジタル時代では、データ活用にもビジネスの変化に応えるスピードが求められます。膨大なデータを効率的に収集し、データを必要な時にすぐに活用できる環境の実現は、従来型の技術では困難です。そこで、当社が着目したのが「データ仮想化」です。

ジール:経営資源としてデータを活用するためには、エビデンスとしてのデータの品質が非常に重要になってきます。どんなに優れたBIツールを使っても、エビデンスとなるデータに信頼性がなければ、誤った意思決定を招く要因となります。データ総研のコンサルタントによりデータマネジメントがしっかりと実行された体制のもと、データ仮想化ソリューション「Denodo」を駆使して、迅速に、柔軟に、高い開発生産性で、データ活用基盤を実装することにより、セキュアな環境下での“A Single View of the Truth”を実現でき、BIツールを活用した結果に対する信頼性の向上を図ることができます。

あらゆるデータソースに接続が可能で、クエリオプチマイザやキャッシュ機能により高パフォーマンスが期待でき、データカタログによりビジネスユーザが「Denodo」で定義されたビューから個々のフィールドに至るまでカタログ検索やビュー間の依存関係を確認することができます。これらの機能がオールインワンで提供されるのです。