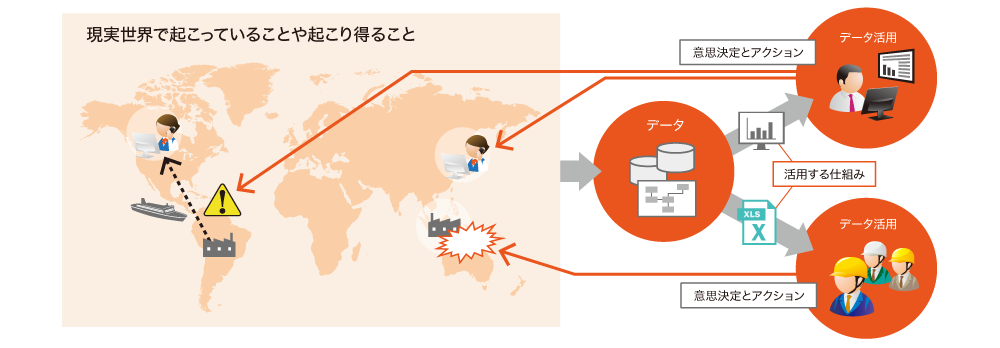

小川:従来、業務部門では受注に基づいて出荷指示をするなど、主に業務を遂行するためにデータを活用し、扱うデータも業務活動の範囲に限られていました。しかし近年、デジタルトランスフォーメーション(以下、DX)により、業務内に閉じていた業務部門とデータとの関係が大きく変わり始めています。これからは業務プロセスをどう変革するか、多様化する市場やお客様一人ひとりのニーズにいかに応えていくかなど、インサイト(気づき)を得るためのデータ活用が求められます。扱うデータも業務活動だけでなく、IoTやSNSなどで日々発生する膨大で多様なデータが対象となります。

モノがあふれる時代に競争力を高めるためには、良いモノを安く販売するビジネスモデルではなく、お客様にモノを通じて新たな体験や価値を提供するビジネスモデルへのシフトが必要です。天候を含む現場のさまざまなデータに基づく予知保全、SNSでの情報を活かした商品開発やマーケティングなど、データが写像する現実世界を取り込んでビジネスを変革していくことが、DX時代の業務部門にとって重要な役割となります。

DX時代の業務部門はデータが写像する現実世界を取り込み、ビジネスを変革することが求められる

小川:業務部門が「こういうデータがほしい」と情報システム部門に依頼してから、提供を受けるまでに1カ月以上かかるといったタイムラグは、競争力の低下やビジネスの機会損失につながる大きな課題です。この課題を解決しビジネスのスピードを向上させるためには、情報システム部門を介さず業務部門自らがデータ分析を行うことが必要です。重要な観点は、データ分析はあくまでも手段に過ぎないということです。本質的な課題は、「データを機軸とした業務遂行」の実現にあります。データドリブン経営では、意思決定のベースとなるデータに関して部分最適ではなく全体最適の観点のもとで、統制と戦略的活用が必要となるため、DX推進部門といった専門組織の設立が欠かせません。

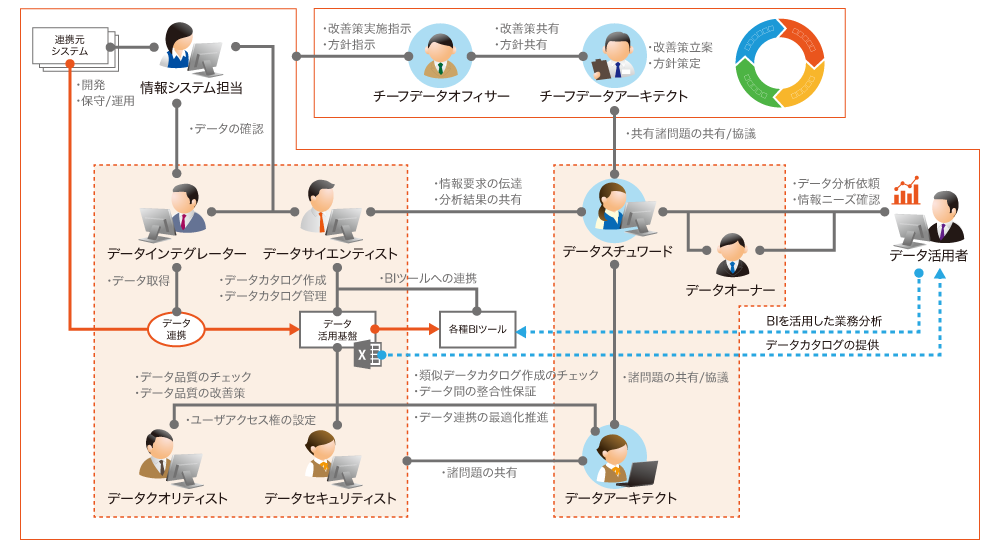

小川:企業それぞれの目的や状況、特徴によってDX推進部門の形は異なってきますが、組織設計が非常に重要である点は変わりません。提案時にデータ総研が例に挙げるDX推進部門の構成をご紹介すると、企業のデータ全般において最終的な責任を負うCDO(チーフデータオフィサー)がリーダーとなり、CDOに対して問題解決策や次期方針を提言する「チーフデータアーキテクト」とともに全体を統括します。DXを推進していく中で生じる組織の問題や運用の問題を解決に導くために、PDCA(Plan-Do-Check-Action)を回して取り組みを加速させていきます。

実動部隊として活動するのが、データ活用者(業務部門)の要望を具体化する「データスチュワード」と、ITを活用しデータ活用基盤の中で作り込んでいく「データアーキテクト」です。業務部門から専任されたデータスチュワードは、業務を深く理解し、業務部門から「こういう分析がしたい」との要望に対して、KPI(重要業績指標)などに適合させて確実に求めるデータ分析結果を導けるかを客観的に判断します。一方、データアーキテクトは情報システム部門から専任されます。ITが専門ではない業務部門と、業務の詳細までは認識していないことが多い情報システム部門が、互いに補完し合いながら活動を進めていくことがポイントとなります。この活動を通じて、ITに詳しい業務部門担当や業務に精通した情報システム部門担当へと成長していくことでDXがさらに進んでいきます。

データを活用しDX推進を成功に導くためには、社内で設立する専門組織の活動がポイントとなる

小川:DX推進部門の立ち上げ時は、データスチュワード、データアーキテクト、データサイエンティストなどの役割が不明瞭で活動がなかなか進まないケースもあります。例えば、データサイエンティストが専門性を有する作業に集中できるように「データスチュワードの指示のもと、データカタログの作成や提供、BIツールへのデータ連携を行う」といった職務規定の明確化が重要となります。また、業務部門の要望すべてに応えるわけにはいかないため、交通整理や優先順位をつけることができるリーダーシップのある、データスチュワードのアサインも大切です。

小川:業務部門におけるこれからのデータ活用は、インサイトを探っていく必要があるため、試行錯誤を支えるデータ活用基盤であることが求められます。正しいデータが格納されていて、必要な時に容易でスピーディに検索・分析が行えることが重要です。データが「正しい」という観点は、データ活用における基本となります。信頼できないデータをいくら分析しても、意思決定の判断材料にはならないからです。

小川:業務部門自らがデータ分析を行うDX時代に入り、業務部門主導でデータ活用基盤を導入するケースも増えています。データ活用基盤のサイロ化は、DX推進を阻む新たな課題となります。全体最適の観点からデータ活用統合基盤を構築する場合、さまざまなシステムに存在するデータを物理的に移動させる従来型の方法では、多くの時間とコストを要し、試行錯誤のニーズへの対応も困難です。各システムのデータはそのままに、仮想的にデータを統合し活用する「データ仮想化」は、構築・運用のしやすさ、変化への柔軟な対応などDX時代のデータ活用を実現するうえで最適かつ現実的な解です。

また、データ仮想化ソリューションとして当社では「Denodo」をおすすめしています。セキュリティを担保しつつ、クエリ最適化により必要な時にストレスフリーで利用できる点を高く評価しているからです。また業務部門の観点では、ユーザインターフェースが非常に洗練されており、専門知識がなくても直感的に利用できる点も大きなポイントです。情報システム部門に依頼し提供を受けるまでに要していた時間を省略することで、データ分析の先にある業務改善やお客様満足度の向上にスピーディに対応できます。さらに社内の知見を集約できるため、ナレッジデータベースとしてのメリットを享受できる点もDenodoの大きなメリットです。

小川:押さえておくべきポイントとして「データは経営資源である」との認識を、経営部門はもとより全社員が理解し、それを文化として定着させることが重要です。人、モノ、コストは従来からマネジメントの対象となっており、それぞれ体制やコストをかけて運営されていますが、データは他の資源と同等のマネジメントが行われていないのが現状です。

例えば、人には教育制度や人事制度があり、モノには生産管理プロセスの中で品質がチェックされるなど、特性に合わせた管理が行われています。現実世界を写像し日々更新されるデータは生まれた瞬間から劣化が始まるため、品質管理が不可欠です。またデータは簡単に複製し移動できることから、セキュリティ対策や情報の履歴であるリネージ(系統)の管理も必要となります。組織としてデータを経営資源として管理する「データマネジメント」は、データ資産を統制し計画的に活用するために、ビジネスとITの両面を有する点が特徴です。

データ総研では、データマネジメントの専門コンサルティングとして、教育から計画、実現に向けた組織設計、データ構造設計などトータルで支援しています。

DX時代ではデータは経営資源の1つであり、人やモノと同様に体制やコストをかけた組織的な管理が必要

小川:DX推進におけるデータ活用は、インサイトにより業務プロセスやビジネスモデルの変革を目指すため、成功が約束されているわけではなく、トライ&エラーで成功を導き出すことが重要になります。スモールスタートでしっかりと小さな成功を積み重ね、その成果を横展開していくことが大切です。当社はDWHやBIに豊富な実績とノウハウを有するソリューションベンダーのジールと戦略的パートナーシップを結んでいます。当社が組織設計した体制のもとで、ジールの技術サポートを受けながらBIを使ったデータ活用によりデータの資産価値を向上させて競争力を高めていくという、ビッグゴールに向かって両社で密接に連携し支援していきます。またジールがDenodoを取り扱うため、仮想化のメリットを活かすことで横展開も容易です。当社はジールとともにお客様に寄り添い、DX推進による持続的成長の実現に貢献していきます。