2025年2月13日(木)、14日(金)にホテル雅叙園東京で開催される株式会社翔泳社CodeZine編集部主催で、ITエンジニアのための祭典の「Developers Summit 2025」が行われました。ジールはコンテナ技術の有効性と活用方法についての講演、およびブース展示を行いました。今回も突撃隊長ウエムラがイベントに参戦しましたので当日の内容をレポートします。

目次

概要

名称 Developers Summit 2025

開催日時 2025年2月13日(木)-14日(金)※両日ともに10:00~ セッション開始予定

会場 ホテル雅叙園東京

参加条件 無料・事前申し込み制

主催 株式会社翔泳社 CodeZine編集部

URL https://event.shoeisha.jp/devsumi/20250213

会場 目黒雅叙園

風が強く、スカッと晴れた日でした。目黒の急な坂を下り、目黒雅叙園に到着しました。

今回、JR目黒駅から徒歩で雅叙園へ向かいましたが、便利な無料シャトルバスも目黒駅と雅叙園間で運航しています。

目黒駅発着は、JR目黒駅東口(ロータリー)の交番近くから出ており、雅叙園の発着は、正面玄関になります。

どちらも20分間隔で運行し、乗車時間は5分程度です。

エントランスにはおひなさまが2つ並んでいました。

華やかな雰囲気に、春を感じました。

受付

エスカレーターで2Fへ向かいました。

受付です。撮影しにくかったので3Fから撮りました。

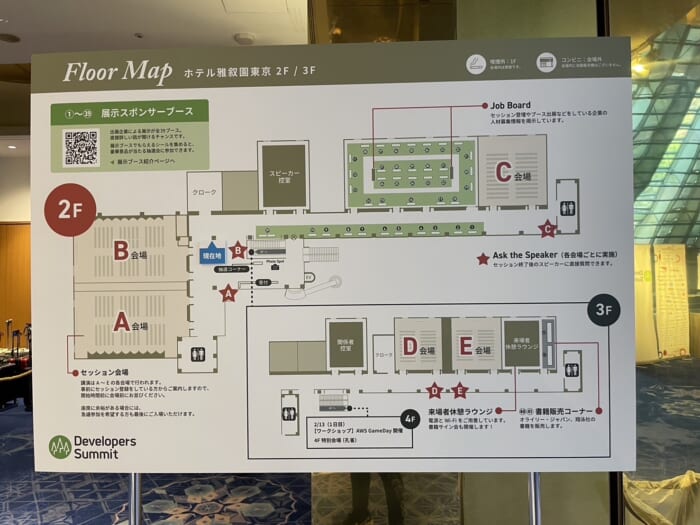

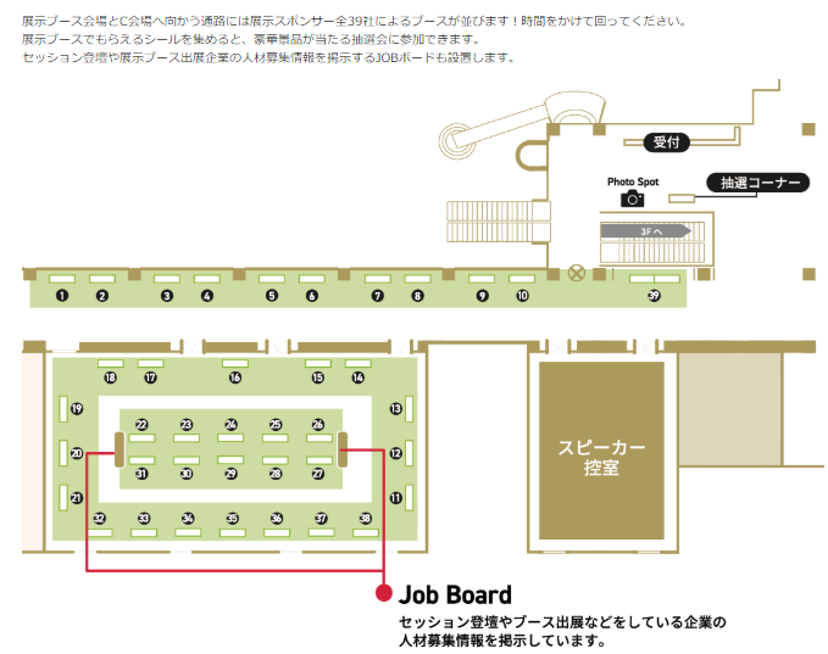

フロアガイド

ワンフロア―で収まっているので非常に移動がしやすかったです。

受付を通るとずらりとブースが並んでいました。

出典:Developers Summit 2025.https://event.shoeisha.jp/devsumi/20250213/map

こちらは会場の外のブースです。

ジールのブースは入口のすぐそばでした。

こちらはA会場、B会場の出入り口です。

ジール講演:プラットフォームエンジニアの目線で見たコンテナ技術と活用方法を解説

お昼ごろ、ジール講演がありました。軽食のサンドイッチをいただきながら聴講しました。

ジールの講演内容は以下とあり、SRE領域の「コンテナ化」に関する技術とその活用方法についてご紹介していました。

「コンテナ技術はアプリケーションの開発と運用を革新しました。コンテナはアプリケーションとその依存関係を隔離し、一貫性と移植性を確保します。これにより、どの環境でも同じように実行が可能になりました。コンテナオーケストレーションツールやCI/CDパイプラインを活用し、効率的で安定した開発環境を提供することで、開発者はビジネスロジックに集中でき、迅速かつ効果的にアプリケーション開発を行うことが可能です。本セッションでは、プラットフォームエンジニア目線で、コンテナ技術の有効性と活用方法について紹介します。」

出典:Developers Summit 2025.株式会社ジール.セッション紹介 https://event.shoeisha.jp/devsumi/20250213/session/5554

講演者

Noh Seontaek

株式会社ジール

クラウドマネージドサービスユニット・チーフスペシャリスト

出典:Developers Summit 2025.株式会社ジール.Noh Seontaek.https://event.shoeisha.jp/devsumi/20250213/session/5554

岡田 雄真

株式会社ジール

クラウドマネージドサービスユニット・コンサルタント

出典:Developers Summit 2025.株式会社ジール.岡田 雄真.https://event.shoeisha.jp/devsumi/20250213/session/5554

※講演の内容は要約しております。

はじめにモダナイゼーションを進める中で経験した課題と、それをプラットフォームエンジニアリングの観点から解決した内容についてNohさんから説明がありました。

システムの現代化と課題

モダナイゼーションの基本的なシーケンスは、複数のレイヤーを通じてDB、ミドルウェア、アプリケーションに配置する構成をクラウドネイティブ技術を活用していますが、2次元的な構成から3次元の立体的なレイヤーに構成する必要があるそうです。

開発者はマイクロサービス化、インターフェースの変更、プロトコルの変更によるロジックの分解やリファクタリングの課題に直面しており、DB担当者はマイグレーションやスキーマの変更などに取り組んでいるそうです。

Nohさん:各部門や担当者は、以下のような課題に直面しています。

<開発者>

マイクロサービス化、インターフェースやプロトコルの変更によるロジックの分解やリファクタリング。

<DB担当者>

マイグレーションやスキーマの変更。

これらの課題は、学習曲線の急激な増加や認知負荷、時間不足を引き起こし、組織的な問題としても考慮する必要があり、複数の部門と連携し、組織構成や責任の割り当ての問題にも対応する必要があります。

DevOpsの導入と失敗

Nohさん:DevOpsは、開発(Development)と運用(Operations)の壁を取り払い、自ら作り、自ら実行するという概念です。

DevOpsの導入により開発チームの効率は向上しましたが、業務と責任が開発者に集中し、負担が増加しました。オーストラリアのエンジニア、エヴァン・ボーチャーは、デジタルプラットフォーム(IDP)という概念でこの問題を解決しようとしました。

プラットフォームエンジニアリングは、IDPを通じて迅速な対応、リスクの減少、効率性の向上を目指し、2019年に『Team Topologies』という本を通じて広まったそうです。

Platform Engineering(プラットフォームエンジニアリング)について

Nohさん:プラットフォームエンジニアリングは、IDP、内部開発者プラットフォームを提供する行動を意味します。プラットフォームエンジニアリングの顧客は開発者であり、ソフトウェアツールチェーンやワークフローをプラットフォームに適用して提供することで、開発者が開発に集中できるようにすることが目標です。

以前、インフラリソースが必要なときに他の部門にチケットを発行してリクエストし、インフラチームの対応が完了した後に開発がスタートしました。

IDP(内部開発者プラットフォーム)は、他の部門と連携せずに開発に必要な部分をビルド後に配布し、必要なインフラリソースを動的に適用または破棄します。これにより、不要な部門との連携がなくなり、各部門が自分の業務に集中できるようになります。

プラットフォームエンジニアリングの目標は以下の3つです。

●Go faster 迅速な対応

●Decrease risk リスクの減少

●Increase efficiency 効率性の向上

出典:Developers Summit 2025.株式会社ジール.Noh Seontaek 講演資料

Nohさん:IDPのアーキテクチャはクラウド環境をベースにし、コンテナ層を中心に構成されます。これにより、開発者は必要なシステムを開発し、他の部門はガバナンスやセキュリティを適用しコンテナレイヤーが課題を解決します。

NohさんはKubernetesを活用して構築したIDP(Internal Developer Platform)の概要を説明していました。プラットフォームエンジニアが開発者と協力してプラットフォームを提供し、開発者はそのプラットフォームを利用してアプリケーションをコンテナ化するそうです。IDPのコアはコンテナプラットフォームであり、コンテナランタイムやコンテナオーケストレーションツールの選択が重要と強調していました。

次に岡田さんより、さまざまなコンテナランタイムとオーケストレーションツールについての説明がありました。

コンテナがIDPの構築になぜ適しているのか

岡田さん:コンテナがIDPの構築になぜ適している理由は、Platform EngineeringのターゲットであるGo faster、 Decrease risk、 Increase efficiencyが末子するコンテナを持っているからです。

VM と Containerの比較

岡田さん:VM(Virtual Machine)とコンテナの違いですが、VMはHypervisor上にゲストカーネルをインストールして仮想化を実現します。コンテナはOSレベルで仮想化し、ホストカーネルを共有します。そのため、コンテナはゲストカーネルを必要とせず、オーバーヘッドが軽く、迅速に起動できるという特徴があります。

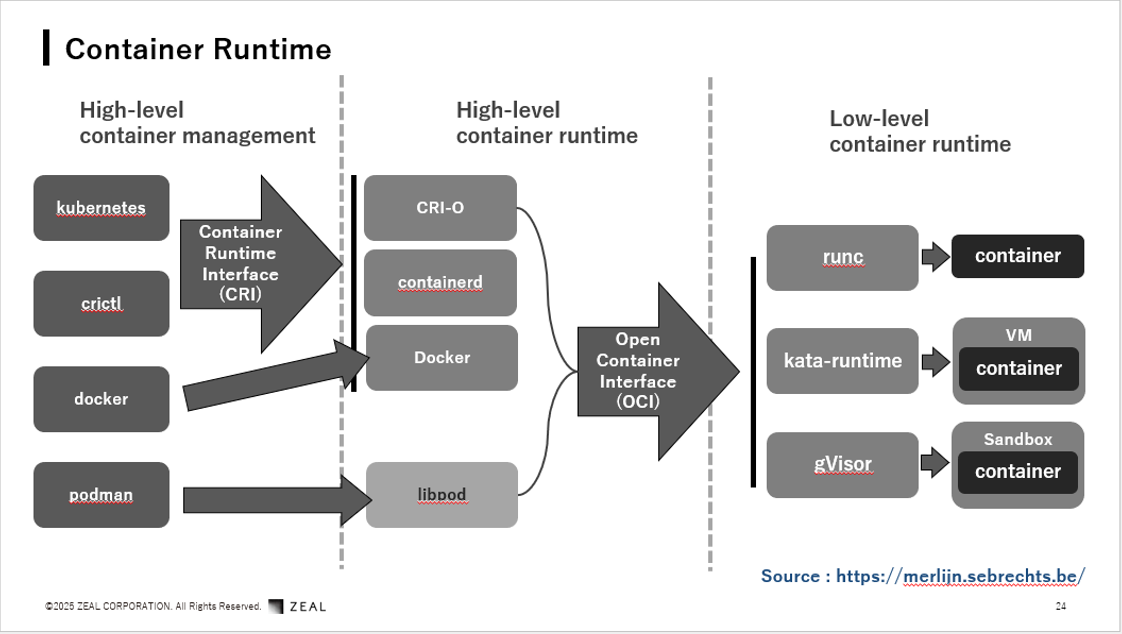

Container Runtimeの概要と階層構造

岡田さん:コンテナランタイムは、コンテナを構築・操作するためのソフトウェアです。

コンテナ管理のフローは三層に分かれており、それぞれの層が異なる役割を持ち、セキュリティやパフォーマンスを向上させます。

▶High-level container management:KubernetesやDockerなどのツール

▶High-level container runtime:CRI-Oやcontainerd、Docker

▶Low-level container runtime:runc、kata-runtime、gVisor

出典:Developers Summit 2025.株式会社ジール.岡田 雄真 講演資料

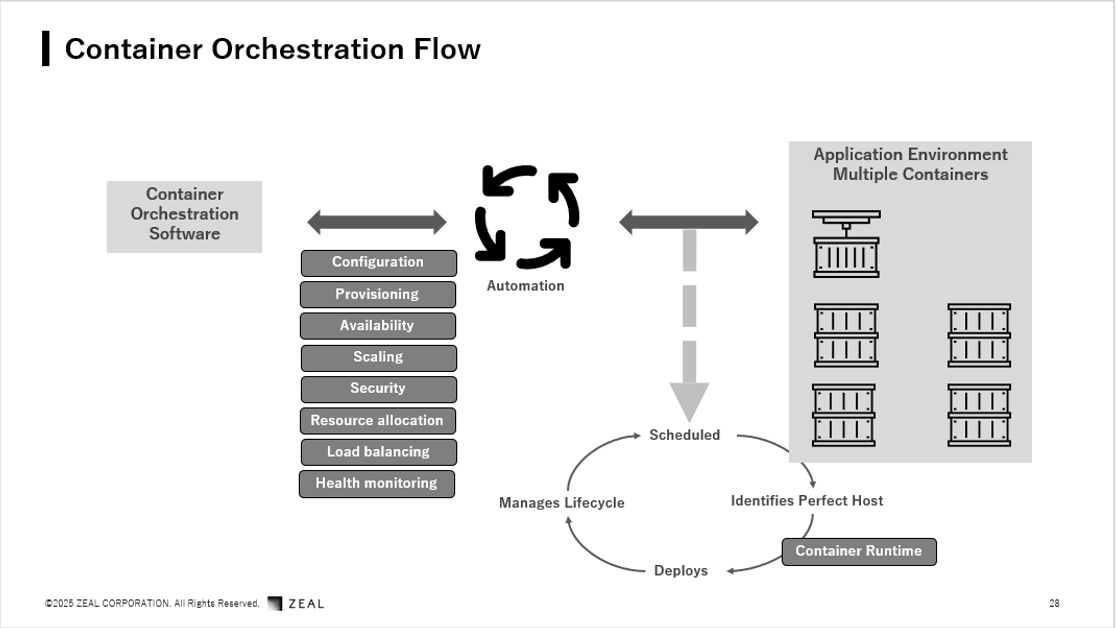

Container Orchestrationの機能

岡田さん:Kubernetesなどのコンテナオーケストレーションは、設定、プロビジョニング、可用性、スケーリング、セキュリティ、リソース割り当て、負荷分散、ヘルスモニタリングなどの機能を提供し、大規模なコンテナ運用の負荷を軽減し、アプリケーションの可用性と安定性を向上させます。

コンテナのデプロイと管理は自動化され、最適なホストを選んでデプロイが行われ、その後のライフサイクルも自動化されます。オーケストレーションツールによってコンテナランタイムや機能に違いがあるため、適切なツールを選択することが重要です。

出典:Developers Summit 2025.株式会社ジール.岡田 雄真 講演資料

岡田さん:代表的なコンテナオーケストレーションツールです。Platform Engineerはこれらのツールの違いを把握することが重要です。

●Docker Swarm:

Dockerネイティブのツールで、シンプルな構成と簡単なインストールが特徴。小規模システム向け。

●Apache Mesos:

高可用性を持ち、コンテナ化されていないワークロードも処理可能。ビッグデータやMLなどの大規模システム向け。

●Kubernetes:

最も機能が充実しており、コミュニティも活発。コンテナワークロード専用で、デファクトスタンダード。AWSのEKS、GCPのGKE、Red HatのOpenShiftなどのクラウドサービスも含む。

講演のまとめ

以上のように、開発者中心の組織で効率性を高め、認知負荷を減らすには新しいアプローチが必要で、従来のDevOpsの課題を解決するためにプラットフォームエンジニアリングが登場した流れをNohさんと岡田さんは詳しく説明していました。これを実現するには、IDP(Internal Developer Platform)の構築が重要で、そのためにはコンテナやコンテナランタイム、オーケストレーションの理解が必要だということでした。

ジール講演は、有難いことにほぼ満員でした。わたくし、もうちょっとで立ち見になるところでした(汗) みなさま聴講くださりどうもありがとうございました。

また、翔泳社様が運営するソフトウェア開発者向けのWebメディア「CodeZine」にも、「Developers Summit 2025」に登壇した弊社クラウドマネージドサービスユニット のNoh Seontaekと岡田 雄真の講演記事を掲載いただきましたのでぜひご覧ください。

ジールが提供するCCoE・SRE支援について

クラウドは、企業やビジネスの成長に合わせて柔軟に対応可能な一方で、常に最新のテクノロジーへの対応や利用状況のモニタリング、および自動化などの改善が必要となりますが、ジールはこれらの対応を積極的に行っていきます。

SaaS、Webサービスを自社開発する企業においては、すでに内製化、クラウドネイティブな利用が進んでおり、ジールでは、これまでBtoB向けSaaS、大規模Webサービス企業においてクラウドを支えてきたエンジニアの知見や技術力を積極的に取り込み、このクラウドネイティブ技術をお客様の支援として提供していきます。

また、ジールの「SRE支援」事業に関する事業責任者へのインタビュー記事も以下よりぜひご覧ください。

【第3回】なぜ今SREなのか?ジールが語るクラウドネイティブ時代の必須戦略

https://www.zdh.co.jp/bi-online/interview-dialogue-sre/

ジールの「CCoE・SRE支援サービス」における主な技術要素

ジールの「CCoE・SRE支援サービス」における主な技術要素は下記になります。

•Docker

•Kubernetes

•CI/CD

•Observability

•Security

•FinOps

「CCoE・SRE支援サービス」の詳細です。

https://www.zdh.co.jp/topics/20230821/

Observability(オブザーバビリティ)の詳細です。

https://www.zdh.co.jp/products-services/sre-o11y/

来場者休憩ラウンジ

3Fのシリウスの間に休憩場所がありました。

コーヒーやお茶がいただけるようになっていました。

電源やwifiが設備されており、講演の合間にお仕事もできるエリアでした。

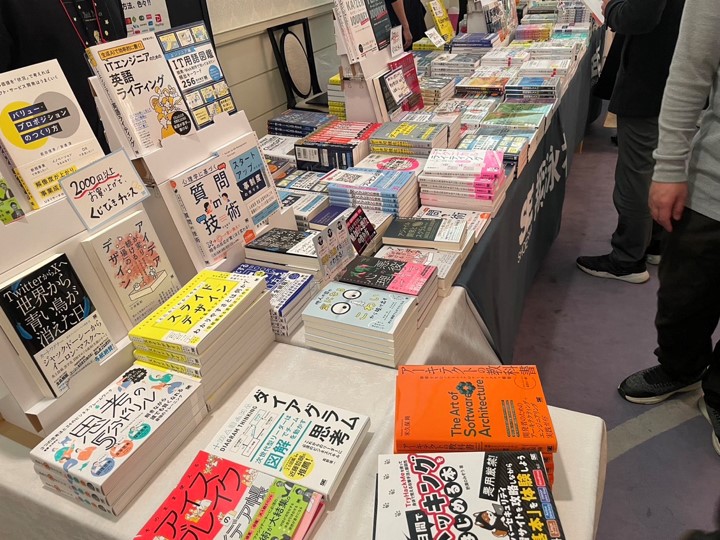

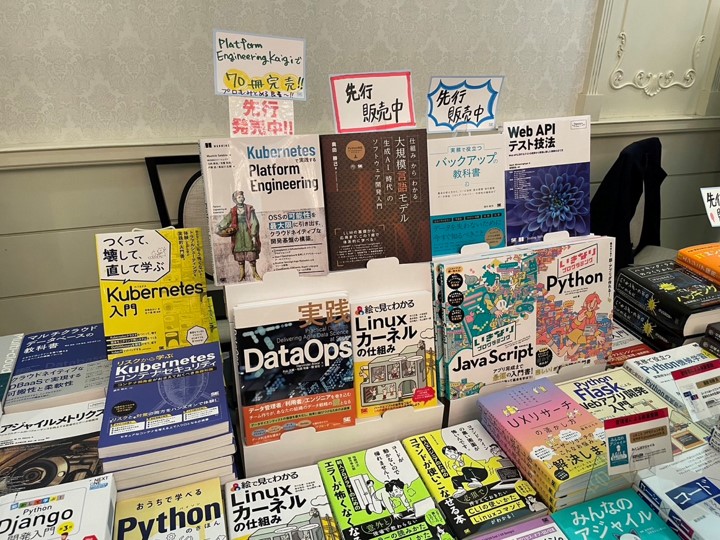

その奥に、書籍販売コーナーがありました。少しお安く購入できたようで、皆さん本を手に取ってお買い上げされていました。

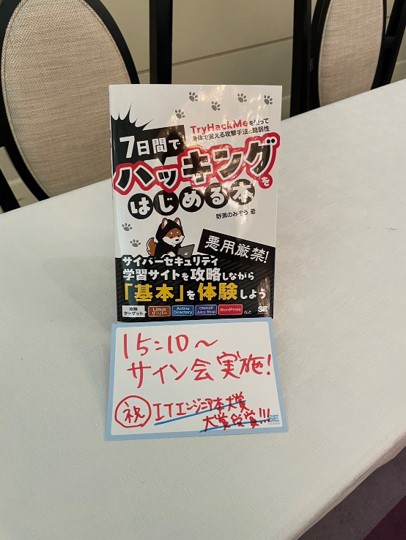

反対側の壁側にサイン会の会場が設置されていました。

ちょうどこの本の著者のハッキングについての講演を聴講した後だったので、書籍販売コーナーでパラリと本をめくり、その足でサイン会会場にも来てみました。サイン開始時間前だったのでどなたもおられませんでした。

スタンプラリー景品

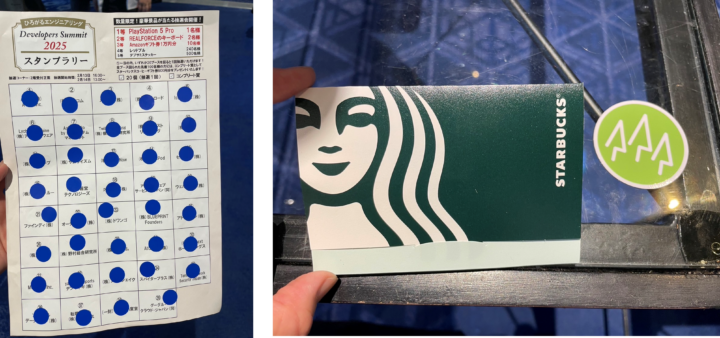

20ブース回ると1回抽選ができます。

全39ブースを回ると先着100名にコンプリート賞が贈呈されました。

抽選の結果、デブサミステッカーをいただき、コンプリート賞としてスターバックスコーヒーギフト券(500円)をいただきました。

どうもありがとうございました。

感想

様々なブースを巡り、日々感じていることをたくさんお話しして参りました。その中でも一番面白かったブースは、進捗管理を扱う企業でした。そこで思いがけず夏休みの自由研究のアイデアをいただいちゃったからです。

ブースの担当者と、仮にこのツールを小学生が導入したら担任の先生はこどもたちの進捗状況を管理しやすくなるし、こどもたちも小さいうちから管理ツールに慣れてしまえば、日々の勉強、受験、就活、仕事においても大きな成果を上げられません?と話していたら…

ブースのご担当者が、「1ヶ月無料でお試しができるので、夏休みにどうですか?」と。

おぉーめっちゃいいじゃん。1ヶ月なら夏休みの期間にばちーんとハマる。「ぼくの夏休みを管理ツールで管理してみた」とセガレの自由研究のタイトルも決まりました(笑)

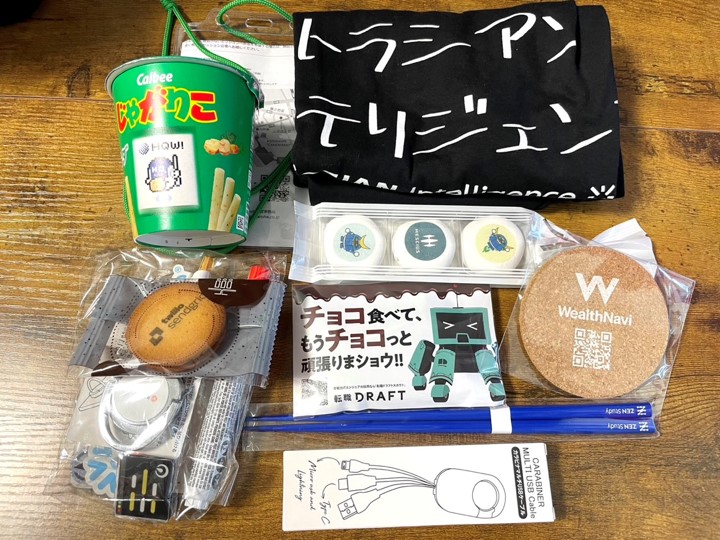

本日いただいたもの

株式会社ドワンゴ様のブースで青いお箸をいただきました。

ブースの方に「ノベルティがなぜお箸だと思いますか?」と聞かれました。

「ドワンゴ様は教育系の分野へ事業展開されているので、手を動かして脳を発達させるからでしょうか?」と返答してみると

「ZEN Studyに答えがありますよ」とおっしゃいました。

んん…なんだろうなと考えていたら

「お箸を数える時は?」と仰るので

「一膳二膳。おぉー、なるほど、ZEN=膳=お箸、素晴らしい発想ですね。」と納得。

するとブースの方が、「ありがとうございます。私がお箸を提案したんですよ(笑)」と仰っていました。

各企業のみなさま、どうもありがとうございました。

関連サイト

ジールのサービスにご興味がございましたら、ぜひお問い合わせいただければと思います。

「CCoE・SRE支援サービス」の詳細です。

https://www.zdh.co.jp/topics/20230821/

Observability(オブザーバビリティ)の詳細です。

https://www.zdh.co.jp/products-services/sre-o11y/

「SRE支援」事業に関するインタビュー記事もぜひご覧ください。

【第3回】なぜ今SREなのか?ジールが語るクラウドネイティブ時代の必須戦略

https://www.zdh.co.jp/bi-online/interview-dialogue-sre/