デジタルトランスフォーメーション、通称「DX化」とは、単なるIT化に留まらず、例えば最新の技術やaiを活用してビジネスモデルを根本から再構築し、自動化と効率向上を促進するプロセスです。しかし、その具体的な意味や導入のメリットを、例えば具体例を交えながらわかりやすく理解できているでしょうか?多くの企業がDX化に注目する理由は、例えば改革を推進し、システムを活用して効率を上げることで、競争力の強化と持続可能な成長を実現するためです。

本記事では、DX化とは何かの定義を明確にするとともに、その背景やIT化との違いを解説し、成功に向けた具体的なステップと進め方をお伝えします。あなたの企業がDX化を通じて得られる具体的なメリットや事例を知ることで、例えば経営改革に取り組むための最適なステップと支援を見出すヒントが得られるでしょう。さらに、例えばアプリ版の特典ツールなど、無料でダウンロード可能な最新の資料もご用意していますので、ぜひご活用ください。DX化とは、今や企業成長および事業の革新に向け、推進すべき人材の活用とシステムの効率向上を実現する鍵です。本記事を通じて、例えば製造業や建設業といった具体例を交え、DX化があなたのビジネスにどのような課題解決や効率改善、そして新たな事業推進の可能性を与えるか診断してみませんか?

目次

現在、多くの企業が「DX化」を推進することにメリットを感じ、導入しています。

しかし、現状ではIT人材不足などの課題を抱えており、導入が成功していない企業も少なくありません。この課題の解決策やDX化のメリット、IT化との違いなどをわかりやすく紹介します。

「DX化とはなにか」という基礎から解説するので、これから導入を検討する方もぜひご覧ください。

DX化とは?

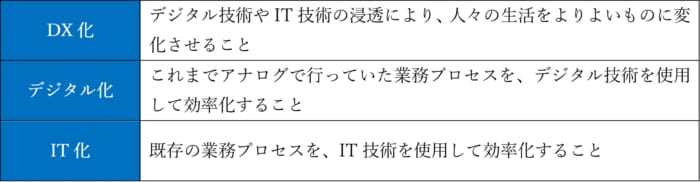

「DX化」は一般的にDXを推進すること、というニュアンスで使われています。DX(ディーエックス)とは、「デジタルトランスフォーメーション」の略です。2004年にエリック・ストールターマン教授が提唱した概念で、「ITの浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させること」と定義されています。

また、経済産業省の「DX推進ガイドライン」の定義は以下の通りです。

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズをもとに、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。」

また、経済産業省の「DX推進ガイドライン」の定義は以下の通りです。

(出典:経済産業省:「DX推進ガイドライン Ver. 1.0」より)

近年、多くの企業からDX、DX化というキーワードが盛んに発信されています。

しかし、現状では技術の導入にとどまり、デジタル化の進展やDX化とは 取り組みにおいて課題が散見され、企業が活用に苦戦しているケースも多く見られます。

DX化を推進するためにはデータやデジタル技術を導入するだけでなく、ビジネスモデルや組織の変革、それによる競争の優位性を確立するまでセットで考える必要があります。

DX化が注目・推進されている理由と背景

2018年、経済産業省は「DXレポート~ITシステム“2025年の崖”の克服とDXの本格的な展開~」の中で、DXを推進していかなければ2025年を節目として多くの企業に経済損失が生じる可能性があることを示しました。

これは通称「2025年の崖」として多くのビジネスパーソンに知られています。

これ以来、企業はDX化に真剣に取り組まなければならないという機運が一気に高まったのです。

その後、2020年には「DXレポート2」が発行され、新型コロナによるパンデミックによって浮き彫りになった新たな課題について述べられました。

こちらには、コロナ禍によりDXに素早く対応できているかが企業価値に大きく影響すること、ただITシステムを取り入れるだけでなく企業文化を根本から変革することが大切であることが書かれています。

今や、企業の競争力向上のためにDX化は必須の時代になりました。国もさまざまな施策によってDX化を後押ししています。国が主導で行っている施策には「IT導入補助金」や「事業再構築補助金」、「中小企業デジタル化応援隊事業」、「戦略的基盤技術高度化支援事業」などがあり、東京都の「躍進的な事業推進のための設備投資支援事業」のように自治体の規模でも支援施策が用意されています。

さらに、2020年から蔓延している新型コロナウイルスの影響やSDGsへ関心の高まりから、非対面や省エネを可能とするDX化はますます注目を集めています。

DX化とデジタル化・IT化の違いとは?

DX化をデジタル化やIT化は一見似た言葉ですが、実は異なります。その違いはそれぞれの目的を考えることで理解できます。

DX化とデジタル化の違い

「デジタル化」とは、既存のアナログシステムをデジタルに移行し、業務の効率向上と自動化のメリットを実現することを意味します。例えば、紙ベースの作業を電子に変える具体例は、dx化とは何かをわかりやすく解説する際の基礎となります。例えば、紙ベースの業務を電子に切り替えペーパーレス化を推進する事例や、電話やFAXなどの伝達手段をメール、チャット、ビデオ会議システムへ置き換える活動は、すべてデジタル化に該当します。

さらに、銀行、医療、介護、製造業といった各分野でのこうした変革は、dx化とは違う側面を持ち、ビジネスの現状を改善するための重要な取り組みとなります。また、デジタル庁が示すデジタル社会の定義は、『デジタルの活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選択し、多様な幸せを実現する社会』とされ、dx化とは企業や経営に与える影響や違いを理解するための具体例として、経済産業省の最新の取り組みとともに注目されています。

技術を導入して業務を効率化することが目的のデジタル化に対し、dx化とは、デジタル化の取り組みを積み重ねた先で、企業や組織の経営優位性を確立するトランスフォーメーションであり、その読み方や進め方はビジネスの成功に直結する重要な課題となっています。デジタル化はDX化を進めるための手段の一つともいえるでしょう。

DX化とIT化の違い

「IT化」とは、既存の業務プロセスを「IT技術」を活用して効率化することを意味し、例えば自動化やクラウド管理といった具体的事例が、企業や製造業、銀行で導入されるメリットとして注目されています。IT化の目的は、ITの仕組みを活用して情報を整理し、業務プロセスを改善することで、経営や物流、医療分野での効率向上とコスト削減を実現する点が、解説されてわかりやすく示されています。書類をクラウド管理するといった例はデジタル化と似ていますが、インターネットを高速化するなど、必ずしもアナログからの移行ではない点が特徴です。

一方、DX化は社会や組織・ビジネスの仕組みそのものの変革を目的としています。IT化で整理できる仕組みを合わせて、より大きなものを変えていくことがゴールです。IT化もデジタル化と同様、DX化を進めるための手段の一つといえるでしょう。

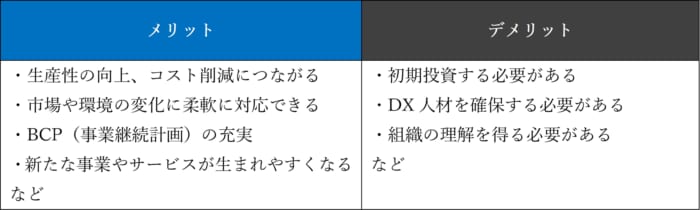

DX化するメリット・デメリット(課題)

DXは今後さらに進むと予想されますが、DX化によってビジネスの現場にはどの様なメリット・デメリットがもたらされるのでしょうか。それぞれ見ていきましょう。

DX化のメリット

◆DX化とは、デジタル技術とデジタルトランスフォーメーションを活用することで、生産性向上とコスト削減というメリットを実現するビジネス変革の事例です。

最大のメリットとして、例えば、DX化とは、デジタル技術を活用したデジタルトランスフォーメーションの事例となり、生産性向上と各種コスト削減を実現する点が注目されます。システム導入により業務が自動化され、AI技術を活用して人為的なミスを防止するため、効率的な運用が可能になり、DX化とは企業のデジタル化推進の一環として現状を変革します。

効率化の結果、同一時間内でより多くの業務を実現でき、DX化とは、経営改革の一環として過剰な人員配置を不要にするというメリットを提供します。また、DX化とは、デジタル技術を活用することで人件費と工数の削減が実現し、長期的な視野で見た経済産業省の事例のようにコスト削減を達成できる点が魅力となります。

◆DX化とは、デジタルトランスフォーメーションを進めることで市場や環境の変化に柔軟に対応し、ビジネス競争力を向上させる取り組みです。

最新のデジタル技術の普及に伴い、スマホやタブレットを利用する顧客のニーズや行動は、具体例として、急速かつ多様に変わっていくことが確認されています。DX化を進めることでその変化に柔軟に対応することができるため、DXを導入していない企業と比べて優位性を確立できるでしょう。データを活用せず、長年の勘を頼りに意思決定をすると、消費者のニーズと合わず大きな損失を生む可能性があります。

◆DX化とは、デジタルトランスフォーメーションを推進し、クラウド技術やテレワークなどのデジタル化ツールを活用して、BCP(事業継続計画)の充実を図る事例です。

BCPとは災害やシステム障害、テロなど不測の事態が発生した場合に影響を最小限に留め、早期に回復、事業や通常業務を継続するための計画のことです。2020年に蔓延した新型コロナウイルスはまさに不測の事態であり、DX化の典型であるクラウド化やテレワーク化の整備は、感染対策しながら事業を継続する手段としてBCPに欠かせないものとなりました。このように、DX化は危機的状況に陥ったとしても柔軟な対応ができる手段としてBCPを充実させることができます。

◆DX化とは、デジタル技術を基盤とした変革を進めることで、新たな事業やサービスの創出を促進する取り組みです。

DX化することで顧客のニーズや行動をより細やかに、リアルタイムで知ることができるようになり、集めたデータをよりスピーディに解析できるようになるため、新しい事業やサービスが開発しやすくなります。また、人材確保・育成の観点でもDX化によって各人の効率的な能力アップも期待できるので、それが新たな事業やサービス創出につながることも予想できます。

DX化のデメリット

◆初期投資する必要がある

DX化とは、デジタル技術を活用した業務改革の一環として、ITツールなどの導入費用や維持費用が発生するため、コストがかかるという意味です。DX化とは、すぐに成果が現れるわけではなく、企業やビジネスの事業が進めるデジタル化活動の一例として、長期的な視点で運用計画を立て、継続的なランニングコストを十分に見込む必要があります。DX化とは、ITツールの導入に加え、その導入および運用に関わる人材の確保や、レガシーシステムからの脱却といったデジタルトランスフォーメーションの推進に伴い、余分なコストが発生するという意味です。DX化とは、企業がデジタル技術を活用し、業務改革を進めるために、初期投資として十分な資金が必要であるという定義を理解し、具体例として確認しておくことが大切です。

◆DX人材を確保する必要がある

日本においてDX化とは、デジタルトランスフォーメーションの推進に不可欠な人材が、経営層と現場双方で不足しているという具体例は、企業の現状における大きな課題と捉えられます。そのため、多くの企業が、DX化とは何かという定義や読み方がわかりやすい事例を参考にできず、社内でDX人材を十分に確保できず、AI活用を含むデジタル技術の導入に苦戦している現状です。システムの内製や運用を担う人材の不足により、製造業や医療、介護、建設業といったさまざまな業務分野で、デジタル化を進めるためにITベンダーに依存する企業が多く存在します。長期的にDX化とは企業の成功を左右する要因とするためには、ビジネス変革の観点から、社内での人材教育や技術力向上に向けた取り組みを強化し、具体例として経済産業省が提唱する施策の導入を進める必要があります。

◆組織の理解を得る必要がある

DX化とは、デジタルトランスフォーメーションの略であり、言葉通り『改革』という意味を持つ定義です。既存の仕組みやシステムを変革するため、企業やビジネス現場での業務効率の向上を目指し、実務を担う社内の理解を得る必要があります。DX化とは、その変革が極めて大規模であるため、例えば企業内での業務プロセス再構築に伴い、社員間に具体的な事例として反発などのデメリットが生じる可能性があります。例えば、DX化とは何か、その目的やメリット・デメリットを社員にわかりやすく解説し、教育を通じて社内全体で推進することが経営成功への鍵となります。

DX化を成功させるためのポイント

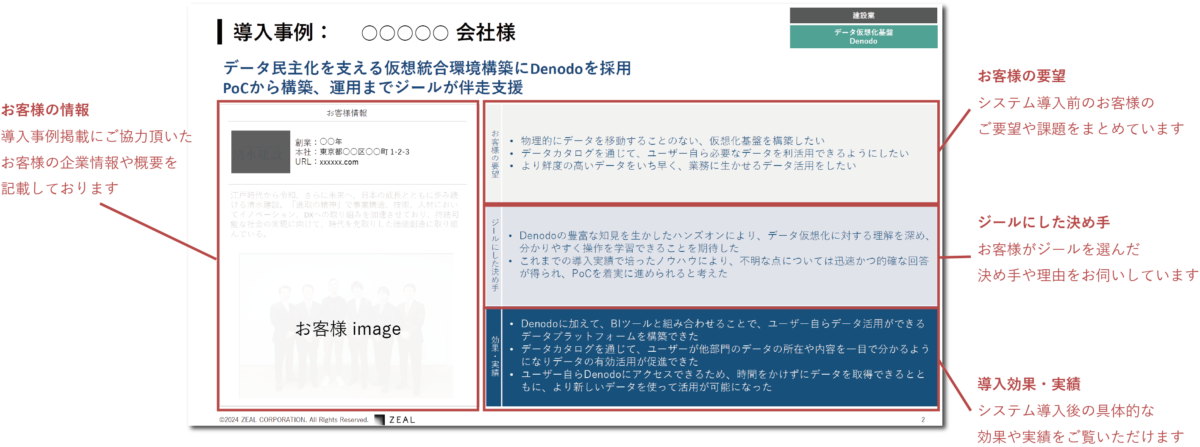

ジールのDX化事例

ジールでは数多くの企業のDX化を支援してきました。その中でも代表的な3社を紹介します。

●旭化成株式会社/たった1ヶ月でプロトタイプを構築

課題

・データ連携に要する膨大な時間とコスト

・データ連携に伴う運用負荷の増大

「世界の人びとの“いのち”と“くらし”に貢献します。」という企業理念を掲げ、マテリアル、住宅、ヘルスケアの3領域でビジネスを展開している旭化成。旭化成グループ内の膨大なシステムの統合と活用に課題を感じていたタイミングで、ジールが提供するクラウドサービス「Microsoft Azure」を導入いただきました。

ノウハウと技術力、サポート体制に裏付けされる着実な推進力、アジャイル型開発による低コストかつスピーディな進行、内製化を見越した伴走が決め手でした。

結果的にスケジュール通りに稼働し始めることに成功。素早く、しかしニーズに確かに合ったシステムの構築に成功しています。

●株式会社大林組/PoCから導入まで一括で支援

課題

・各部門に最適化したシステムの構築によるデータの分散

現在の東京駅をはじめ、六本木ヒルズ、東京湾アクアラインなど、100年以上にわたり社会インフラの整備に貢献してきた大林組。各部門でシステムを構築していたことでデータが分散してしまい、またデータの正確性にも疑問が残る状態が続いていました。

そこで選ばれたのが、BI分野での実績が豊富な「Denodo」。論理データウェアハウスを構築し、権限のあるユーザーにのみ公開する「データのオープン化」の実現を重視しPoCで検証しました。その結果、データの物理的な移動なしに統合することに成功。すべてのユーザーがリアルタイムでデータ活用を行うための基盤が構築できました。

●住友理工株式会社/現場レベルの知識量を増やすことでDX化の可能性を拡大

課題

自動車、インフラ・住環境、エレクトロニクス、ヘルスケアの4領域でビジネスを展開し、常に時代に即した高い付加価値を持つ製品を生み出してきた住友理工。自分のペースで学習できるeラーニングオンラインサービス「DX-Learning Room」の導入により、データ活用に必要なデータの見方や仮説の立て方などを現場のエンジニアに浸透させることができました。その後、他部署のメンバーも「DX-Learning Room」を受講。

データ活用の知識を自身の業務に活かし、より効率的な仕組みを構築するなど、社内全体のデータ領域における可能性の拡大につながりました。

●セロリー株式会社/営業力強化に必要不可欠なデータ活用の高度化と効率化

課題

・スモールスタートにより段階的な導入・拡充

ユニフォームの商品企画・製造・販売を手がける老舗メーカーのセロリーは、営業力強化に必要不可欠なデータ活用の高度化と効率化を目指し、ジールのクラウド型データ分析基盤「ZEUSCloud」を導入しました。これにより、データの抽出やExcelの2次加工などの作業が不要となり、営業担当者の業務効率の向上につながりました。

DX化は企業の更なる成長のために必要である

DX化とは、業務の効率向上や生産性改善に加え、経営やビジネスにおける多様なメリットをもたらす取り組みです。初期コストはかかるものの、例えば経済産業省が示す具体例やデジタル化の定義に基づいた自動化・AI技術の導入が成功すれば、長期的には投資以上の効果向上が企業に返ってくると理解されます。さらに、DX化とはトランスフォーメーションの一環として、最新の2024年における事業変革を推進するために欠かせないと解説されるのです。

特に国内全体では、不足している人材の採用や育成に力を入れる必要がありますが、並行して外部の力を使い推進を進めていくのが現実的です。

ジールでは日本企業のDX実現を支援しています。これまでに1000社以上の豊富な支援実績とノウハウをもとに、あなたの会社が抱えている課題を解決できます。これからDXを推進しようと検討している企業の方はご相談をください。