株式会社ジール マルチクラウドデータプラットフォームユニット ユニット長 兼 大阪支社長

賀門 秀人(かもんしゅうと)

2009年にジールに新卒入社し、ジール一筋15年、データプラットフォームの導入/開発からプリセールスまで様々な領域で活躍。東京・大阪で複数のシステムコンサルタント部門を束ね、ジールのマルチクラウドデータプラットフォーム事業責任者として日本全国の企業へデータプラットフォームとデータ活用の普及を推進する。

ジールは、「データ分析・AI/BIコンサルティング」「データ分析基盤・AI/BIデータ活用環境構築」「データドリブン人材育成」「AI系ソフトウエア・IP開発」「クラウドネイティブ化・DevOps支援」の事業を主軸に、データを最大限に活用しお客様のDXをサポートするDX推進事業を展開しています。

具体的には、DX構想策定のコンサルティングやデータ基盤構築、AIを主軸としたデータ高度利用支援や内製化の伴走型支援など、プロジェクトの全工程にわたって、最先端のテクノロジーと専門性による一気通貫のサービスを提供しています。

先にご紹介したジールの5つの事業について、昨今のトレンドや状況を踏まえながら深堀りする連載企画の第2回は、データ活用を主軸としたDX推進事業を展開するジールの根幹である「データプラットフォーム/BI領域」の事業について、マルチクラウドデータプラットフォームユニット ユニット長 兼 大阪支社長の賀門 秀人(かもんしゅうと)に話を聞きました。

株式会社ジール マルチクラウドデータプラットフォームユニット ユニット長 兼 大阪支社長

賀門 秀人(かもんしゅうと)

2009年にジールに新卒入社し、ジール一筋15年、データプラットフォームの導入/開発からプリセールスまで様々な領域で活躍。東京・大阪で複数のシステムコンサルタント部門を束ね、ジールのマルチクラウドデータプラットフォーム事業責任者として日本全国の企業へデータプラットフォームとデータ活用の普及を推進する。

――現在ジールを牽引している「データプラットフォーム/BI領域」について、事業やサービスの特長、優位性を教えてください。

賀門:データプラットフォームやBIといったデータ分析・活用のための基盤やツールの導入・構築に関し、要件定義から開発、運用・保守サポート、さらにはお客様企業内での活用支援まで、すべての工程を一気通貫で展開しています。ジールの特長や優位性を挙げるとすれば、非常に多くの製品・サービスを幅広く支援できることだと考えています。

また、導入においては、Microsoft Azure やAmazon Web Services(AWS)、Google Cloud、Oracle Cloud Infrastructure(OCI)などの大手クラウドプラットフォーム上に、これらのベンダーが提供するアプリケーションを導入させていただくこともありますし、TableauやMotionBoardなど他の製品ベンダーのアプリケーションと組み合わせて提案・導入させていただくこともあります。

いずれにしましても、あらゆるクラウド基盤に対してデータプラットフォームやデータ活用のための様々なアプリケーションを組み合わせて、お客様に最適なサービスを提供できることがジールの強みだと考えています。

――データプラットフォーム/BI領域においての近年の潮流や傾向などがあれば教えてください。

賀門:オンプレミスやデータセンターで稼働しているサービスを、クラウドに載せ替えていく、さらにはその後システムを最適化していきたいというクラウドリフト&シフトのご相談は非常に多いです。

ただ、現行システムをクラウドに載せ替えるだけで何百万円、何千万円もの費用がかかるのは費用対効果が見込めないため、費用をかけるのであれば、クラウドの特長を生かした新しいデータプラットフォームへ刷新したいというお客様の声も非常に多く寄せられています。そのため、昨今は要件定義よりもひとつ前のフェーズである「構想策定」から相談に乗って欲しいというお問い合わせが増えています。

また、昨今はお客様との会話の中で必ず「AI」というキーワードが上がります。このAIという言葉は様々な意味を持って使われていて、できることも幅広いのですが、お客様の意図としては、データプラットフォームを刷新するにあたり費用対効果を高めたいという目的からこのAIという言葉が出てきていると感じています。各クラウドベンダーも、様々なAI機能をリリースしているところですので、市場の盛り上がりに対して、お客様ご自身も模索されている段階なのではないでしょうか。

――お客様からいただく「AIを活用したい」というご相談は、まだ漠然としていることも多いということでしょうか?

賀門:具体的なご相談をいただくことも、もちろんあります。一例を挙げますと、以前は営業として活躍し現在はIT部門に異動された方からのご相談があります。仕入れ先、取り引き先のデータだけではなく、市場データも含めAIを介することで、Google検索をするように気軽に営業戦略について相談ができるベテランの先輩のような機能を開発したい。

そうすれば、どこにどのような商材を卸していけばいいか簡単に表示される仕組みができ、営業はもっと効率化できるはずだと相談をいただきました。こちらは現在実際に支援させていただいているケースです。

こうした具体的なご相談をいただくことがある一方で、「AIを活用せよ」と上層部から指示が出て、「そもそもAIの活用とは何をすればいいの?」といった漠然とした悩みからご相談をいただくケースも数多くあります。「DX」という言葉が出始めた際に、「DXを推進せよ」という号令がかかったものの、「そもそもDXって何をすればいいの?」と悩むケースが多かったときと同じです。AIは、近年特にホットなキーワードですので、まだまだ漠然とした状態のお客様も多いのだと考えています。

また、エンタープライズ企業の多くはPoCを一通り取り組まれた印象ですが、PoCを実施しただけで終わっているケースも多く、その後本格的に社内でAI活用ができているお客様は私が知りうる限りではいらっしゃいません。漠然とAIの有用性が理解できたとしても、費用対効果が見えないとお客様は本格的に投資ができないので、PoC実施後の本導入には足踏みされる企業も少なくないのだと思います。

AI を活用した業務改善には、大きく2つの方向性があります。1つは業務効率化・生産性向上・コストダウンという考え、もう1つは売上拡大・利益向上という考えです。前者は効果が見えやすく、本格的にAIを実務で活用するのであれば後者だと思います。いずれもまだまだ実用化に至った話を聞いたことはほとんどなく、どの企業もAI導入には積極的ですが、他社の成功事例を待っている印象です。また、どの企業も特に実施したいことは後者ですので、AI活用の需要に対する供給を今後より一層伸ばし、お客様へ情報やノウハウを届けていく必要性を感じています。

――「データプラットフォーム/BI領域」の市場について、ジールのターゲットであるエンタープライズ企業では、多くの企業において何らかのデータ活用に取り組んでおり一巡した印象ともお聞きしていますが、近年の傾向や動向があれば教えてください。

賀門:近年は「構想策定」のご相談がかなり増えています。なぜ構想策定のご相談が増えているのかを考えると、この10年でクラウドの世界に自社のデータを預ける文化が一気に根付いてきたことが要因ではないかと思います。10年前まではオンプレミスの環境で、データ管理は自社でハードウェアを購入する、あるいは、データセンターにサーバーを設置・運用するのが当たり前の時代でした。それがこの10年でクラウドを全く使わない企業はないほど、クラウドサービスの市場は成長・拡大しました。

2000年代にクラウドが注目され始めたとき、そもそも日本市場はかなり慎重でした。自社の基幹システムにある重要なデータを海外のデータセンターに預けることへの抵抗が特に強かったのですが、近年ようやくこのハードルが下がり、クラウドサービスへの抵抗が低減された状況だと思います。その結果、多くの企業において、自社の基幹システムや業務アプリケーションの全てをクラウドサービスに移行する、あるいはそのタイミングで業務改革するなどの方針を中期経営計画で打ちだすようになりました。

こうしてクラウドサービスの導入は動き出しましたが、近年は特に情報量が多過ぎることもあってか、最適解がわからない状況に陥るお客様が増えています。だからこそ、ジールのようなデータ活用のプロフェッショナルに、今後の拡張も見据えた最適なクラウドサービス、データベースやツールを選んで提案してもらえる「構想策定」のご相談が多くなっているのではないかと考えています。

――賀門さんはメーカーの海外イベント等にも参加されたりしていますが、海外と比較した場合の日本市場の特長について、どのようにお考えでしょうか。

賀門:これまで様々な海外のセミナーやイベントに参加してきましたが、まず規模が全く違います。ひとつの街を貸し切り、何万人と集めて盛大に行うという運営体制が違いますし、AIなどの新機能の実装に関する発表に対しての盛り上がりの違いにも大きな差を感じます。そして、データ活用という領域に対してのテンションそのものも全く違います。データ活用領域の最先端である自負と、自分たちがこの領域を引っ張っていくという空気を、メーカー自身が作り出していると感じました。

また、海外はデータ活用領域に関する取り組みにかなり積極的で、企業の経営層も判断が早く、データ活用をしようという意思が強い風潮があります。一方で日本の市場は、やはり「遅れている」と言われてしまいます。その要因は、前述のように海外のデータセンターにデータを預けることが怖くてできなかった時代が長くあったからなのかもしれません。

たとえば先日、海外のクラウドデータベースの開発責任者と話した際に、「日本ではまだまだ現場でエクセルを使っている」と言ったら「ありえない」と笑われました。日本企業はエクセルを使うスキルが高いため、未だにエクセルを使い続けているという側面もあり、一概にどちらがいいというわけではないと思いますが、こうした日本人の性質が、最先端の技術を使う際の弊害になっている場合もあると思います。

――賀門さんは大阪支社も管掌されていますが、地域傾向などがあれば教えてください。

賀門:地域傾向については、昔はあったのかもしれませんが、現在はあまり感じていません。というのも、関西エリアの文化が少しずつ変わってきているのではないかと思っています。たとえば地方では、これまでであればお客様が1社のベンダーへ発注したら、よほどのことがなければ他社に乗り換えることはないという傾向があると言われていました。実際に、ジールの取引先のとある九州地方の企業様からも「一生付き合ってもらいたいという気持ちでジールに決めた。だから頑張って欲しい」と言われたことがあります。ありがたいことですね。

その文化であるという覚悟と意気込みで大阪支社の管掌になりましたが、想像していたよりも地域差がないと感じました。長くお付き合いしていたベンダーを必ずしも選ばなくなり、ジールのような小回りのきくSIerにクラウド構築をお願いしたいと具体的な相談をいただくこともあり、良い意味で実力主義社会になっている気がします。

――「データプラットフォーム/BI領域」の売上を伸長していくために、ジールはどのようことを心掛けるべきでしょうか。

賀門:「構想策定」サービスは、ジールのエンジニア全員ができるようになるべきだと考えています。ジールのエンジニアであればどんなプラットフォームが適切なのか、そのお客様になぜこの製品を提案するのかを語ることができないと、お客様の期待値に届きません。ジールがデータ活用・DX支援のプロフェッショナルだからこそお客様は依頼してくださるのですから、お客様に質問された際に「経験がないのでわかりません」では駄目だということです。ジール内にすでに蓄積されているナレッジを、きちんとお客様に提供する必要がありますし、技術レベルを上げていかなければなりません。そうして信頼関係を積み重ねて、これまで培った信用を失わないことが重要です。

また同時に、「導入部隊」と「維持・サポート部隊」という分業体制をとることで、ひとつの開発案件がリリースした後も、長くお客様を伴走支援できる体制づくりも重要と考えています。昨今はますます提案・開発の対象範囲が広くなり、ご支援内容も難易度が増しているので、全工程、全領域をエンジニアの誰もが一気通貫で担ったり、ひとつの部門で対応するというのは容易ではないと感じています。分業体制を整えることで、システム導入の支援後に運用サポートを提供しながら、次の新たな相談をお受けできるようになりますので、ジール全社体制でお客様を伴走支援できる関係を築けると考えています。

お客様からの初回相談の導入支援だけで完結し、運用はお客様にとするのではなく、ジールが導入支援をしたのであれば、そのシステムを使わなくなるまでジールが責任を持つという姿勢が伴走支援だと思います。お客様がシステムを使用する過程も共にし、良くない部分は改善を繰り返し、さらには新システムへと技術を還元していき、ゆくゆくはお客様の目指すより大きな目標に向けて構想策定を提案できるようにと心掛けていくことが大切です。

――具体的な戦略や新しいサービス構想などがあれば、教えてください。

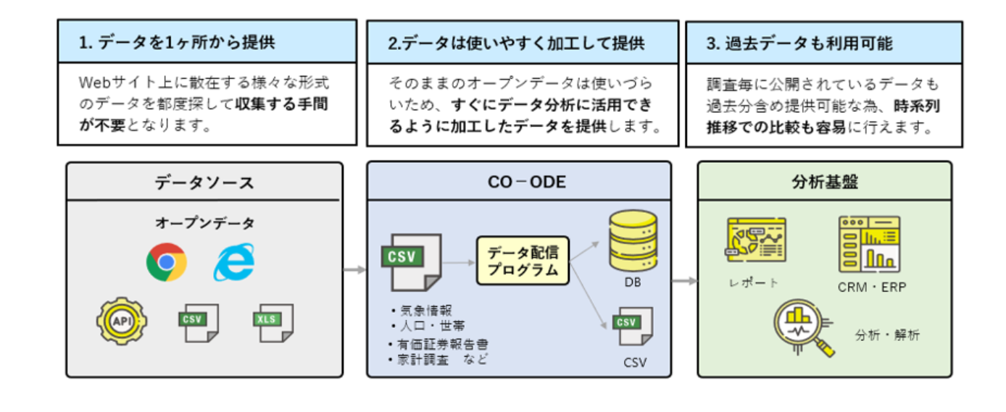

賀門:ジールのIP製品である「オープンデータ提供サービスCO-ODE(コ・オード)」をうまく活用していきたいと考えています。CO-ODEは、国や自治体が公開しているオープンデータを使いやすく加工して配信・提供しているサービスで、オープンデータ活用を容易にし、データ分析の高度化を可能にします。CO-ODEでは、オープンデータをお客様のデータプラットフォームに流し込めるため、多様なサービスと組み合わせることで新しいサービスを作り出せると構想しています。

――内製化についても構想があれば教えてください。

賀門:お客様の社内にDX人材を増やすという意味での内製化は、絶対的に行うべきだと考えています。BIツールの画面1つを作るために私たちSIerに何百万とお金を払っていただくような時代ではなくなっているからです。そもそもBIや分析ツールの画面は一度作ったら終わりということはあり得ず、市場のニーズに合わせて短いスパンで作り替えていくものなので、前月必要だった画面は今月も必要とは限らないのです。だからこそ、フロント画面であるBIツールの開発は、お客様社内で開発をされるべき領域だと考えています。さもなければ、開発費用と使い切れないフロント画面を量産することになってしまいます。

その点についてはお客様も気づかれていて、DX人材の育成部門を社内に立ち上げようとしている場合も多く、私たちジールができるのはその立ち上げに協力することだと考えています。DX人材を一度に10人育てることは困難ですので、まずは最初の1人を育てることが何よりも重要です。その最初の1人がDX事業の責任者になられる過程を、我々が裏方で支援するという構想を進めています。進め方で重要なポイントは、お客様に開発していただき、ジールは開発のサポートやトレーニングを担う体制をとる点です。

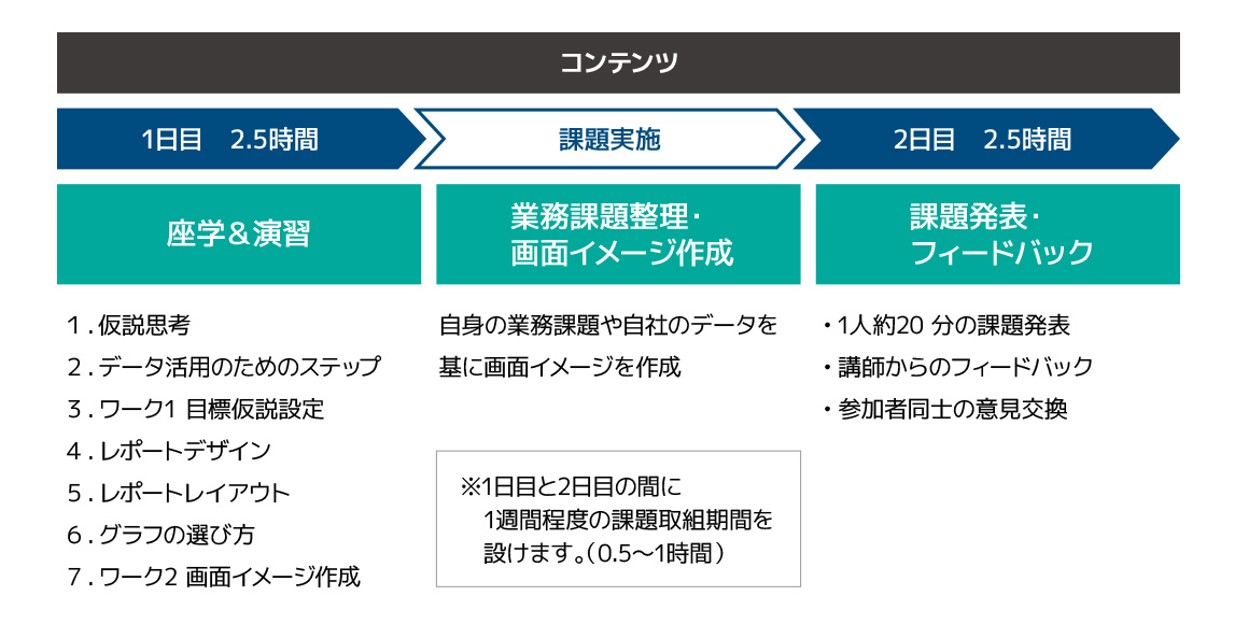

併せて、「ZEAL DX-Learning Room」や「分析・可視化ワークショップ」などの各種ジールの教育サービスを活用した支援も考えています。DX人材を社内に増やし、データ活用ができる状態を目指すお客様へ、「ZEAL DX-Learning Room」「分析・可視化ワークショップ」などを組み込んだ年間プログラムを計画・提案して、お客様の内製化を伴走支援することも構想しています。

――「データプラットフォーム/BI領域」におけるジールの強みは何でしょうか?

賀門:強みは、データプラットフォーム・BIのすべてにおいて知見があることです。実は、BIやフロントの領域は得意でも、データベースやETL の領域がわからないベンダーは多いのです。仮にデータプラットフォームの領域だけを切り取って考えても、カバー範囲は非常に広く、市場もかなり大きいです。ただ、データプラットフォーム領域だけを事業とする会社は、データ活用領域全体をにらんだ構想策定ができません。それに対して、ジールが取り組んでいる業務領域は、データ活用におけるほぼすべてのアプリケーションが対象となりますので、この対応できる領域の広さが、間違いなくジールの強みです。

具体的な例を挙げると、「マルチクラウド」がわかりやすいと思います。クラウド導入に二の足を踏んでいた日本では、基幹システムではなくフロントのBIなどからクラウドを導入してきたため、マルチクラウドになるケースが頻繁に生じます。たとえば、Microsoft Azureのクラウド環境でBIを導入したお客様が、突如そこへ全社でAWSによるデータプラットフォームを構える必要性が生じた場合、途端に複数クラウドを扱う「マルチクラウド」となります。プロジェクト全体の構想策定時、AzureとAWSという2種類のクラウドを取り扱う際に、「自分はAWSしかわからないので、Azureのことはわかりません」ではプロジェクトは頓挫してしまいます。

対してジールは、クラウドデータプラットフォームはもちろん全領域をカバーしていますので、中心となるクラウドが何であろうと、扱うクラウドが増えようと、すべての領域に知見があります。だからこそ可能となる全体の構想策定を信頼していただき、お客様からお声をかけていただいているのではないかと思います。

――それでは逆に「データプラットフォーム/BI領域」におけるジールの課題(強化ポイント)を教えてください。

賀門:課題は、強みの裏返しですが、1つの領域や製品に特化した企業と比較し、ジールは全領域・多製品をカバーする分、1つの領域や製品を専業とするベンダーに比べてオンリーワンであるが故の優位性や認知はどうしても得にくくなります。

近年ジールは業績も好調で拡大を続けている反面、エンジニアの成長がジールの成長スピードに幾分追いつかないという側面もあります。お客様からの期待値は上がり、ご相談やご依頼も増えているのに、それを回転させられるだけの人材が足りないということも課題だと考えていますので、技術者の育成はマストですね。

――「データプラットフォーム/BI領域」事業を伸長させることで、今後どのようなことを実現し、世の中へどのような影響を与えていきたいですか?

賀門:すべてのビジネスユーザーがデータを活用して事業貢献ができる世界を実現したいです。IT技術を駆使して、データを活用した経営判断や業務の効率化を行えるような世界をどんどん浸透させていきたいと思っています。

人間では一生かかる計算をコンピューターはたった数日でできてしまいます。これはあくまで極端な例ですが、人間がやっとたどり着く境地へ、ITを駆使すれば簡単に到達できてしまうのがコンピューターを使うメリットです。このスピード感でデータを活用していくと、最終的には人間では到底成し得ない成果や結果が見えてくるはずです。

ひと昔前はコンピューターの能力が追いつかず、大量のデータを処理できる技術がなかったのですが、現代では日本中にあふれているデータのすべてをあっという間に処理できるほどIT技術は進化しています。 このITの可能性をビジネスや業務に展開し、人間では絶対に弾き出せないような結果を生み出し、ビジネスの成長をも加速させていく。そんな世界をますます波及させていきたいですね。

ジールのオープンデータ提供サービスである「CO-ODE(コ・オード)」は、データプラットフォーム構築の際に、お客様の自社データに市場データ(オープンデータ)を追加して組み込むことができるサービスです。お客様が保有されている自社データとオープンデータを掛け合わせた要因分析・原因分析・将来予測などが可能になり、企業のデータ分析の高度化が期待できます。

ZEAL DX-Learning Room(ジールディーエックスラーニングルーム)は、「データ活用のノウハウが足りない」「BIを始めとした分析ツールを使いこなせていない」といった課題を解決する人材育成サービスです。データ活用の考え方を体系的に学びつつ、ハンズオントレーニングや演習、有識者へのQ&Aを活用しながらデータ分析の実務に必要なスキルを身につけることができます。

「分析・可視化ワークショップ」は、BIツールなどを用いたレポート作成や画面デザインを行う前に押さえておくべきデータ分析・可視化の基本的なポイントを座学やワークショップを通じて習得できる、教育サービスです。

少しでもお悩みの方はデータ活用に関するあらゆるご相談を承りますので、ぜひお気軽にジールへご相談ください。

今回はジールの主力事業である「データプラットフォーム/BI領域」事業を担い、エンジニアをまとめ、率いる賀門のインタビューをお届けしました。

インタビューでは、昨今のクラウド移行の潮流のために、リフト&シフト先の各種ツールの選択肢が増え、選定や構想に悩むお客様が増えていることが時代背景として挙げられ、その中でジールの構想策定サービスへのニーズが拡大していることが語られていました。

また、「データプラットフォーム・BIのすべての領域・工程に対応できる」というジールの強みを今後も生かし続けるために、エンジニアの育成はもちろん、「導入部隊」と「維持・サポート部隊」という分業体制をとることで、社内の部門ごとにお客様へ対応するのではなくジールが一丸となってお客様が抱えるデータ活用のあらゆる課題へ対応できる体制づくりの強化に努めていることも強調されていました。

データ活用でお悩みのお客様への第一の選択肢をジールとしていただくために日々工夫と研鑽を積み重ねており、その一部を、今回も読者の皆様にお伝えできていればとても嬉しく思います。

次回は、「SRE支援」事業領域についてのインタビュー記事をお届けする予定です。

最後までお読みいただきありがとうございました。